郭宇欣新剧上线 短剧市场再掀热潮!2025年10月17日,娱乐博主“英哥聊娱”发布了一则新剧定档的消息,迅速引发了观众的热议。新剧名为《在八月盛夏》,与爆款短剧《盛夏芬德拉》高度相似。网友指出,八月是盛夏最热的月份,借用热门IP的命名方式更容易吸引流量。自九月以来,短剧市场进入爆发期,《盛夏芬德拉》不仅让主演郭宇欣和刘萧旭成为顶流明星,还推动了整个行业的热度。

短剧市场的造星能力在2025年达到了前所未有的高度。与长剧依赖明星演员不同,短剧通过密集的剧情和社交平台传播,迅速孵化新人。例如,《盛夏芬德拉》在九月初上线后两周内播放量突破亿次,主演刘萧旭的社交媒体粉丝数从十万飙升至五百万。这种爆发性增长源于短剧内容轻量化,适合碎片化观看习惯。数据显示,第三季度短剧市场份额较年初增长了30%。

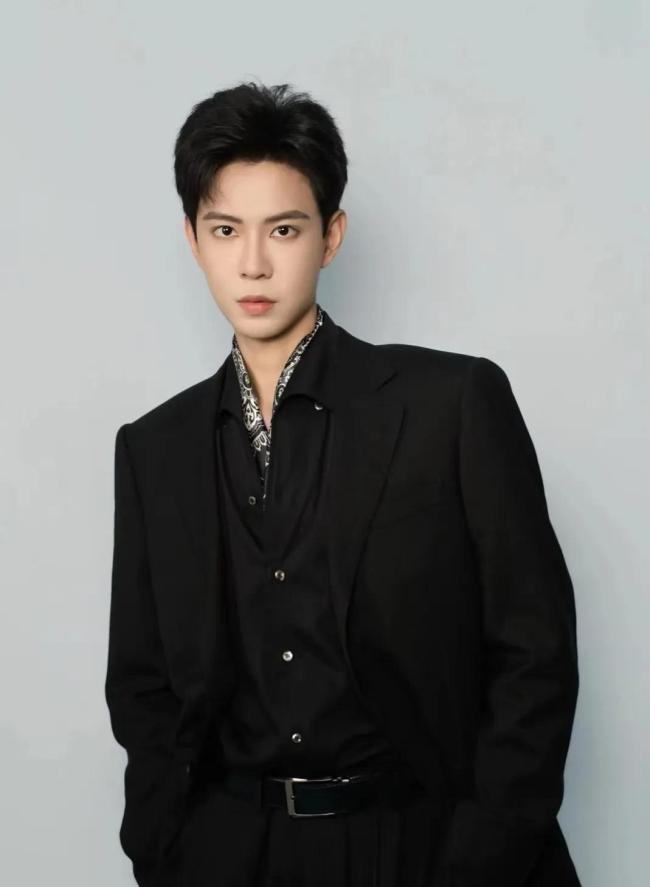

郭宇欣在短剧领域的积累为其奠定了坚实基础。她早年参与的作品虽未大规模出圈,但逐渐形成了冷静专业的表演风格。在《盛夏芬德拉》中,她饰演的角色与周晟安的对抗戏份成为话题,观众对其情感爆发力印象深刻。此次新剧《在八月盛夏》中,她转型饰演外科医生姜南杉,角色设定与过往作品形成反差。黄浩雯饰演的集团掌权人贺北峥与郭宇欣的搭档延续了之前的CP感,两人默契度通过细节刻画得到了强化。

剧名《在八月盛夏》巧妙结合自然气候与社交热度。八月作为夏季峰值期,气温常达年度最高,网友戏称“名字自带温度计”。另一方面,剧名与《盛夏芬德拉》仅有两字之差,形成记忆关联。尽管制作方澄清两部剧无直接关联,但命名方式成功引发对比讨论,有观众列举了《盛夏芬德拉》中周晟安的强势与《在八月盛夏》贺北峥的细腻形成人设对照,为剧集预热贡献了流量。

新剧的演员搭配聚焦观众熟悉的合作基础。郭宇欣与黄浩雯此前在《我本微末凡尘》中已建立CP认知,此次再度合作减少了磨合成本。剧中贺北峥展现集团掌权人的权威感,同时通过记住女主角喜好等细节刻画温柔面。人物设定与《盛夏芬德拉》的周晟安形成鲜明对比,后者以霸道总裁形象出场,而贺北峥更强调隐忍守护。剧组透露,剧中将呈现医院手术场景与商战交锋的双线叙事,强化专业氛围。

短剧市场的竞争逻辑围绕话题性与共鸣性展开。《在八月盛夏》选择外科医生与商界精英的跨界恋题材,切入职场与情感的交织痛点。这类设定符合平台用户偏好,尤其是女性观众更关注角色职业细节与情感互动。剧中姜南杉的医疗戏份参考真实外科流程,器械操作与术语使用经过专业指导,避免出现常识错误。而贺北峥的商战线融入集团权力斗争,场景拍摄于实际写字楼与会议室,强化现实感。这种制作方式延续了《盛夏芬德拉》的精品化路线,道具与服装预算提高了40%。

《在八月盛夏》的定档时间安排在《盛夏芬德拉》热度未退的窗口期。2025年十月正值短剧市场旺季,平台推出多部作品争夺流量。该剧选择在主流视频平台独播,避免多平台分流注意力。宣传物料突出郭宇欣与黄浩雯的互动镜头,如发布会现场两人重现剧中拼图习惯的细节。这种营销手法强化了CP真实感,观众可观察到黄浩雯为角色学习的医疗知识,如在片场练习手术缝合动作。剧组公开的幕后花絮显示,郭宇欣为饰演医生角色,提前进入医院观摩真实手术流程。

短剧市场的用户偏好推动内容类型迭代。数据显示,带职业元素的爱情题材在2025年下半年占比显著提升。《在八月盛夏》将医疗与商战结合,覆盖职场与情感需求。观众可以看到姜南杉面对急诊病患的果断,以及与贺北峥谈判时的倔强。角色性格通过事件多层展现,病例故事参考真实医疗事件,如一场地震救援戏份基于实际灾难医疗队记录改编。这种创作方式增强剧集可信度,而爱情线发展保持轻快节奏,避免过度沉重。

剧集制作细节反映短剧工业化的成熟度。《在八月盛夏》的拍摄周期为两个月,采用双导演制分别负责医疗线与商战线。场景搭建包括按1:1比例复制医院手术室,医疗设备由专业品牌提供。郭宇欣在剧中手术戏份要求演员学习器械握持姿势,剧组聘请医学顾问现场校正动作。服装设计突出角色身份差异,姜南杉的医生袍与便装色调偏冷,贺北峥的西装与休闲服色彩沉稳。这种视觉符号系统帮助观众快速识别人物特质,场景切换时通过服装变化暗示剧情进展。

观众对短剧内容的消费习惯影响叙事结构设计。《在八月盛夏》每集时长控制在15分钟内,关键情节安排在每集首尾处钩住注意力。例如第一集开场为姜南杉夜间急诊救治重伤员,同时插入贺北峥在商业宴会遭遇危机的平行剪辑。这种叙事模式借鉴短视频的黄金三秒法则,避免缓慢铺垫。剧中对话简洁,大量信息通过镜头语言传递,如用手术器械特写暗示角色心理活动。后期特效仅用于医疗手术场景的血液处理,大部分戏份采用实景自然光拍摄,维持现实基调。

短剧市场的竞争环境要求内容快速迭代。《在八月盛夏》在策划阶段分析了《盛夏芬德拉》的用户评论,针对观众偏好调整情感线比重。例如减少强冲突戏份,增加日常互动细节。这种调整基于数据反馈,显示观众更关注角色关系渐进式发展。剧组拍摄期间根据剧本测试会意见修改部分情节,如强化姜南杉职业困境的描写,增加她面对医疗资源不足时的挣扎。这种创作机制使短剧能迅速响应市场变化,避免长剧制作周期带来的滞后性。

《在八月盛夏》的营销策略结合多平台联动。宣传素材在微博、抖音、小红书同步释放,重点投放女性用户集中的社区。话题运营突出“八月盛夏剧名”关键词,引导观众讨论季节与剧情的关联。预告片剪辑强调男女主角的职业反差,如手术室与会议室场景的交叉对比。粉丝活动中发起“寻找你的八月盛夏记忆”征集,鼓励用户上传夏季故事增加参与感。这种互动设计提升剧集传播链,部分观众自制二创内容解析剧名双关含义。

短剧市场的商业模式依赖内容与流量的闭环。《在八月盛夏》通过前置广告与品牌植入覆盖制作成本,医疗场景出现合作医疗器械品牌标识。播出平台为剧集定制专属推荐页面,算法根据用户观看历史推送相关花絮。这种分发策略提高剧集曝光率,后台数据显示定档消息发布后预约观看数单日增长五十万。观众消费行为显示短剧观众更倾向一次性连看多集,平台为此提供全集解锁选项。这种播出模式适应观众 binge-watching 习惯,增加用户停留时长。

剧集内容与社交媒体的融合成为短剧标准配置。《在八月盛夏》在抖音开设角色账号,发布姜南杉与贺北峥的日常短视频,如演员黄浩雯分享角色练习商务礼仪的片段。这种跨平台叙事扩展剧集世界观,观众可通过评论区互动影响番外内容方向。例如部分观众要求增加贺北峥背景故事,剧组随后发布其少年时期闪回镜头。这种制作方式打破传统剧集单向传播模式,观众反馈直接融入创作环节。数据显示,带有互动选项的短剧用户忠诚度平均高出30%。

短剧市场的技术应用提升制作效率。《在八月盛夏》使用AI工具辅助剧本分镜生成,模拟镜头切换效果。后期剪辑采用智能识别系统自动标记情感高潮片段,用于预告片精简制作。音效处理强化环境音真实感,如医院心电图声与城市交通噪的混音设计。这些技术手段缩短后期周期,使剧集能快速响应定档需求。播出平台为剧集配置弹幕互动系统,观众可实时评论角色命运发展,这种参与感增强观看黏性。

短剧行业的标准化进程反映在《在八月盛夏》的品控细节。剧组建立内容审核流程,确保医疗情节符合专业规范,避免误导观众。演员表演经过集体读剧本会议调整台词节奏,使对话更贴合短剧快节奏要求。灯光设计区分医院冷调与商界暖调,视觉符号帮助观众快速进入不同场景。道具组为手术戏份定制模拟器官模型,血液效果采用可食用色素保证演员安全。这些制作标准延续自《盛夏芬德拉》的经验,形成短剧行业通用工作流程。

通盈配资提示:文章来自网络,不代表本站观点。